京大東南研(CSEAS)の月刊ニューズレター「かもがわ便り」9月号の挿入画を担当しました!

2025年9月のニューズレター記事はジュリー・アン・デロスレイエス氏(地理学、政治生態学)による「周縁にて」。紹介されたのは、『都市生態系の周縁にて』(クリスチャン・サグイン、原題Urban Ecologies on the Edge、University of California Press、2022年、邦訳は未刊行)。

フィリピン最大の湖であるラグナ湖。マニラ南東部と接するラグナ湖は、都市部の洪水リスクを緩和させる働きのほか、貴重な食糧供給源、そして下水の排水場としても利用されています。本書では、大都市マニラとラグナ湖の関係性をさまざまな角度から描写します。

都市部の存続に欠かせないラグナ湖のこれらの多くの機能は、偶然の産物ではなく、マニラの都市形成の過程とともに、つまり政治経済活動の影響を強く受けて形成されたものであると筆者は述べます。

一見するとただの湖。しかし資源とともに防災機能も有するその湖は、国の政治経済活動のさまざまなアクターがぶつかり合い、資源の所有やリスク分配に熾烈な争いが巻き起こる場でもあります。

日本の豊かな森、川、湖、海も、ただ享受されるだけの「自然」ではなく、ラグナ湖のように国による政治経済活動の影響を受けつつも、能動的に都市を形成しうるものでしょう。

本書を読めば、今まで見てきた「自然」の見え方が少し変わるかもしれません。

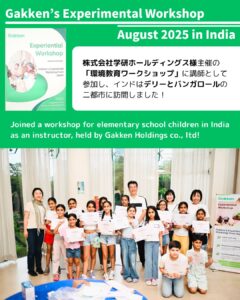

◆挿入画解説◆

大都市マニラ・ラグナ湖・ラグナ湖周辺住民を、それぞれ大船・湖・小舟として描き、その関係性を表現しました。

マニラは大雨時の洪水を防ぐための排水や下水の排出先としてラグナ湖を利用すると同時に、食糧調達の場としても湖を利用していますが、排水・下水・食料調達のバランスを崩すと都市の基盤を失うことになることを、排水・下水・食料調達をしながら均衡を取り進む大船で表現しました。

ラグナ湖に新たに導入された養殖業に適応する地域住民はいるものの、養殖の生簀設置に対して従来からの漁業従事者による反発があること、また大雨時の都市部の洪水リスクを湖への排水によって湖周辺地域に転化していることを、生簀の様子を見守る小舟や、大船に文句をつけている小舟、大船からの排水で転覆している小舟として表現しました。