京大東南研(CSEAS)の月刊ニューズレター「かもがわ便り」7月号の挿入画を担当しました!

2025年7月のニューズレター記事は山本 博之氏(地域研究、メディア研究)による「ウルトラマンと『想像の共同体』:境界を越えるヒーローと想像力」。紹介されたのは、『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』(佐藤健志、文藝春秋、1992年)、『野生の思考』(クロード・レヴィ=ストロース、大橋保夫訳、みすず書房、1976年)、『定本 想像の共同体:ナショナリズムの起源と流行』(ベネティクト・アンダーソン、白石隆・白石さや訳、書籍工房早山、2007年)

ウルトラマンやゴジラ、ヤマト、ナウシカ。

日本人であれば誰でも知っている名作の数々に、当時の時代背景と作者の思想を紐解きながら舌鋒鋭く切り込んだのが、エッセイで紹介される『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』です。

ウルトラマンは地球の外から来た「宇宙人」なのに、なぜ「日本人」を守るのか?ゴジラはなぜ「日本」ばかり攻撃するのか?

一見すると非常に素朴な疑問に、理路整然と回答を試みる著者の論調には舌を巻くほど。作者や時代が抱えるイデオロギーは、作品にこれほど色濃く滲み出てしまうものなのかと、唸りながら読むこと間違いなしです。

この本を読んだ後に、エッセイ著者がウルトラマンに勧めるという『想像の共同体』を読んでみると、また面白い発見があるかもしれません。この夏の読み物に、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

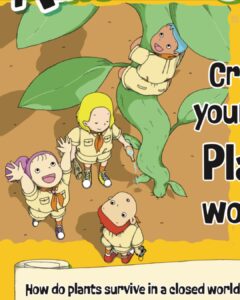

◆挿入画解説◆

ウルトラヒーローには戦後民主主義的な「甘え(責任放棄、太平洋戦争の被害者意識の正当化)」がみられたと『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』の中では論じられていますが、エッセイからは、(人種主義ではなく)言語を通して想像され形成される「想像の共同体」というナショナリズムをもつことで、人は連帯して自立への道を歩むことができる、ということを読み取りました。

そこで、人々が「想像の共同体」を形成し、自立する新たなヒーローとして立ち上がる様を、人々が集ってウルトラマンの形を形成することで表現しました。

『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』の著者は、ウルトラセブンの最終回でウルトラセブンが「明けの明星が出ている西の空」へ帰っていったことを、脚本家のイデオロギーの矛盾が解決されずに終わったことになぞらえて皮肉っていますが、本イラストでは明けの明星を実際の通り「東の空」に描くことで、「想像の共同体」として人々自身がヒーローになることで、矛盾は解消されうるのではないかということを示唆しました。