京大東南研(CSEAS)の月刊ニューズレター「かもがわ便り」4月号の挿入画を担当しました!

2025年4月のニューズレター記事はネイサン・バデノック氏(言語学)による「カレーの声が聞こえる時」。紹介されたのは、『宮沢賢治のオノマトペ集』(杉田淳子著、ちくま文庫、2014年)と『日本語オノマトペ辞典』(小野正弘編、小学館、2007年)。

普段生活をしていて、「オノマトペ」を意識することはあるでしょうか。

例えば「とろとろ」「ツヤツヤ」のように、そのものの特性を一言で表すオノマトペ。エッセイ著者はそれを、『「わかる」というより「感じる」と言った方がいいかもしれない』と評します。

エッセイでは、オノマトペの名人として宮沢賢治が紹介されます。

短編『なめとこ山の熊』では、主人公が谷を歩く様子が「ぼちゃぼちゃ」というオノマトペで表現されており、それだけで、谷川で湿った地面を主人公が苦労しながら歩く姿を思い浮かべることができます。

商品や店舗の広告、そして日常会話でも多用されるオノマトペ。

目を凝らし、耳をすませれば、普段の何気ない日常は、実に豊富なオノマトペで溢れていることに気付くのではないでしょうか。

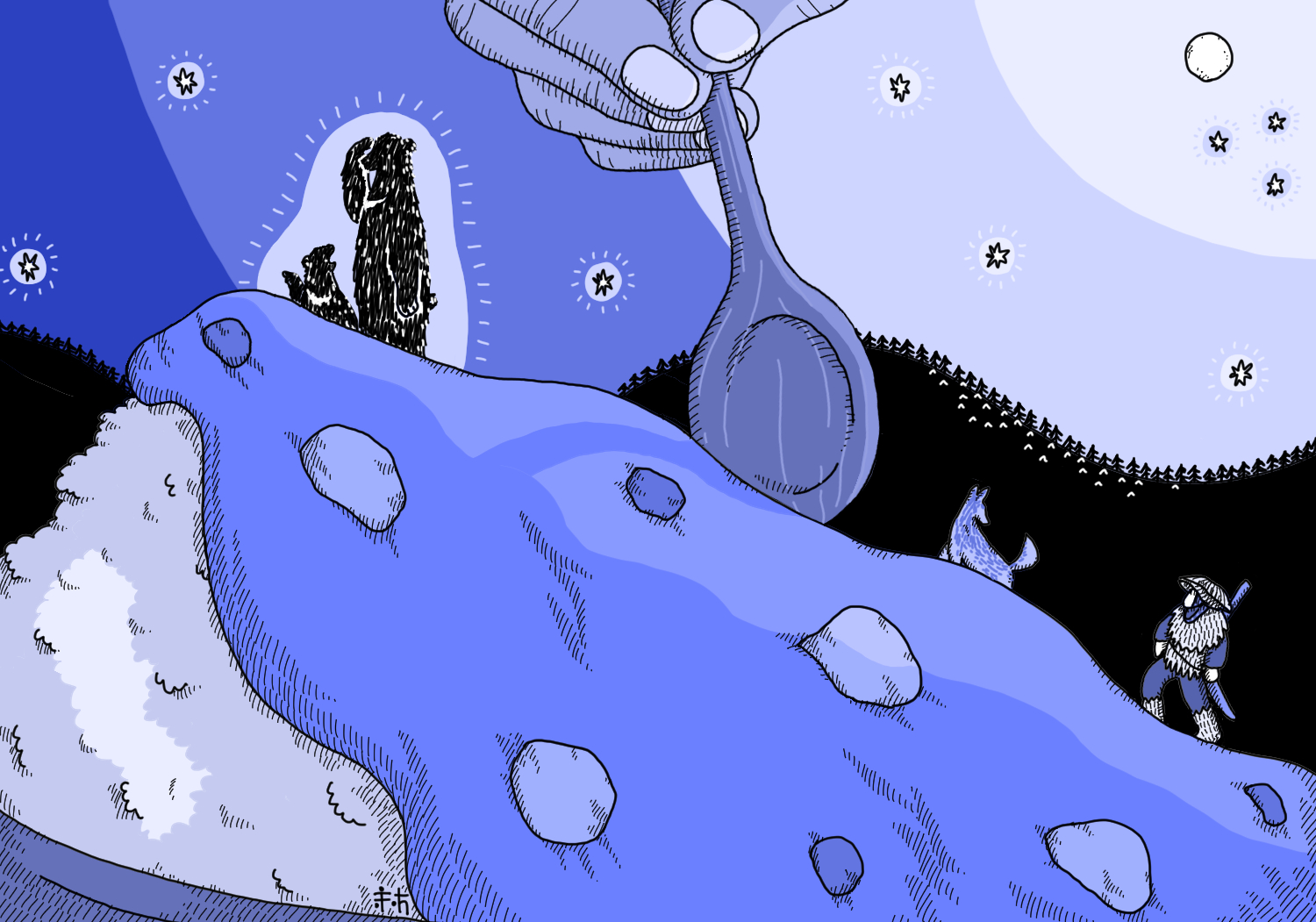

◆挿入画解説◆

エッセイ著者の言葉を、オノマトペによって味付けされた物語は重層的な深みを伴うもので、それを味わう者によって異なる宇宙の広がりを見せるのだという風に解釈しました。そこで、オノマトペによって豊かに味付けされた物語を味わう様子を、エッセイで引用される「なめとこ山の熊」のワンシーンをカレーに見立てることで表現しました。

このワンシーンは、エッセイで引用される「ぼちゃぼちゃ」のオノマトペが使われるシーンではないのですが、熊のことばがわかるような気がするほどの、熊に対する小十郎の思い入れが、「しげしげ」「こっそりこっそり」「すうっと」といったオノマトペによって体温を感じられるほどに思えて、物語の中で特に印象に残ったシーンだったため、本エッセイの挿入画として描きました。