京大東南研(CSEAS)の月刊ニューズレター「かもがわ便り」5月号の挿入画を担当しました!

2025年5月のニューズレター記事は町北朋洋氏(労働経済学、産業発展論)による「バーコードの予期せざる帰結」。紹介されたのは、ティム・ハーフォード著、遠藤真美訳『50(フィフティ)いまの経済をつくったモノ』(日本経済新聞出版)。

お店で商品を購入する時に、もはやなくてはならない存在となったバーコード。バーコードの発明によってモノの流通や経済規模が拡大し、商売のあり方まで大きく変化しました。

本書では、バーコードを含む、社会や暮らしに変革をもたらした50の発明について紹介しています。

ある発明が生まれたことで便利になったこと、廃れてしまったこと、また新たに生まれたもの。一つの発明は押し寄せる波のように、その周囲に影響を与え、変革をもたらしていきます。

AIが隆盛を極めつつある昨今、その台頭によって得られるもの、失われるものの端緒を、本書に記載される過去の発明が辿った経緯に見出すことができるかもしれません。

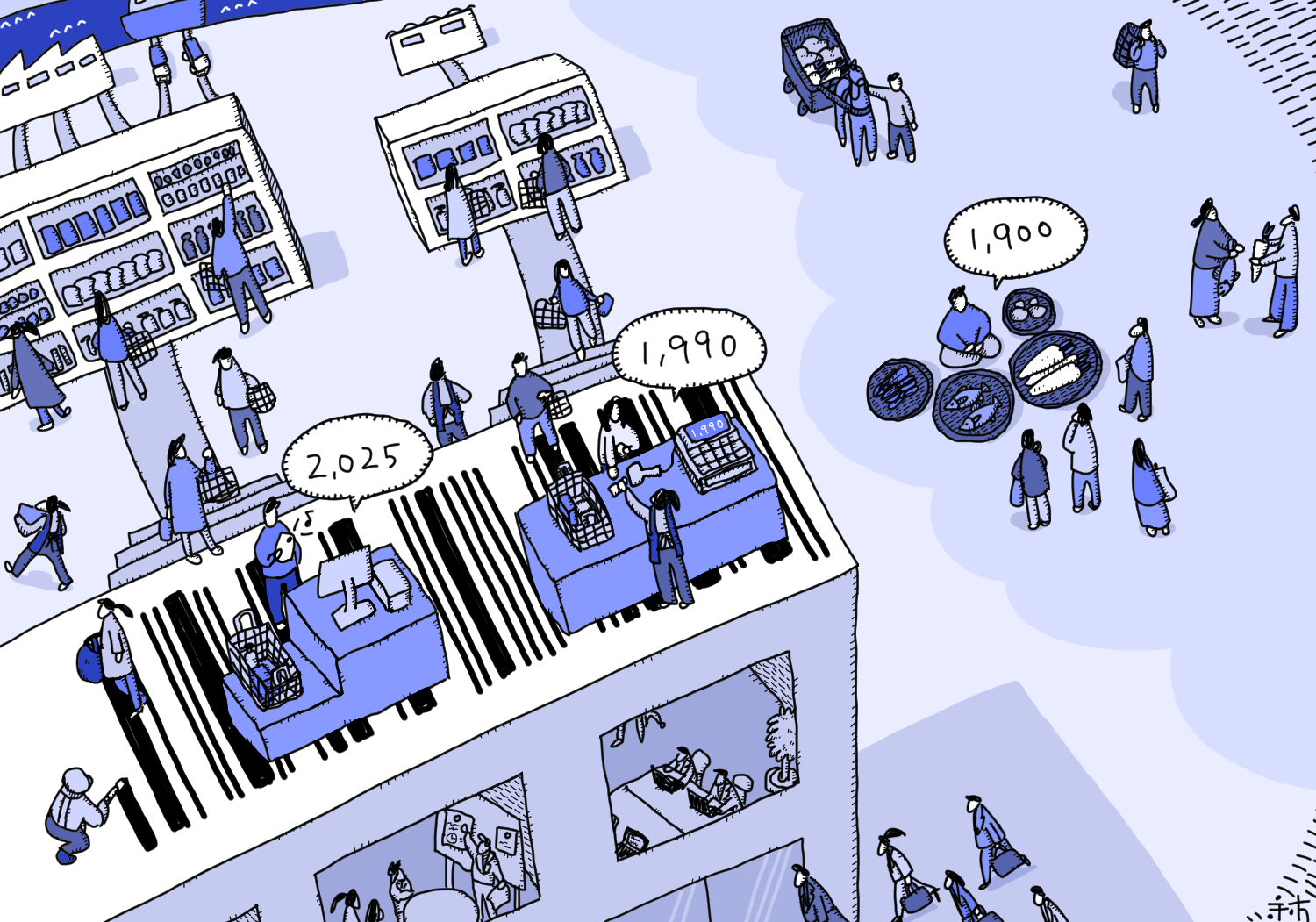

◆挿入画解説◆

バーコードの発明によって、モノの流通や経済規模が拡大し、商売のあり方も変革したことを表現しました。

吹き出しの数字は、商品金額であると同時に、その売り買いスタイルだった年代も示唆しています。

画面右から、物々交換の時代、手売りの時代、バーコードが使われはじめた時代、バーコードが浸透しキャッシュレス決済にまで拡張された時代を描いています。右から左に画面(時代)が移るにつれ、購入できる商品数が増え、市場が拡大し、海を超えた流通経路も開拓されたことを表現しました。

画面下は、バーコードの発明によって企業も巨大化したことを描いています。